Amigas y amigos:

Les presentamos este artículo del Periódico Plaza Pública sobre el saqueo del patrimonio cultural de Guatemala y lo ético que tiene que ver con este asunto, y como se pierde la Historia del País y la Cultura Maya por el trafico, compra, venta y la colección de piezas de arte y arqueológico de la Cultura Maya. Que desfruten la lectura.

Los coleccionistas que protegen, pero alientan el saqueo

![]() |

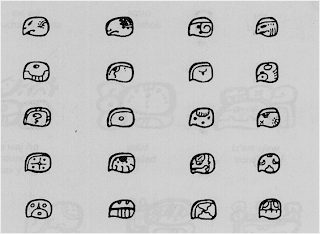

Máscara de Río Azul,

en el Museo Barbier Mueller de Barcelona.

Fotografía de Trafficking Culture. |

Es un secreto a voces entre arqueólogos y especialistas: los tesoros prehispánicos son expoliados. El Estado no ha sido capaz de detener a saqueadores y comerciantes. En medio del ir y venir de piezas valiosísimas para la historia, se sitúan los coleccionistas en un ambiguo papel. Por un lado se asegura que son quienes cuidan, rescatan y prestan a los museos. Pero, por otro, podrían ser quienes promueven que los saqueos y el comercio no se detenga. Entre lo legal y lo ilegal, la historia se diluye.

Índice:

El 11 de septiembre pasado, al terminar una conferencia de prensa organizada para anunciar el regreso a Guatemala de tres valiosas piezas arqueológicas, Plaza Pública se acercó a Fernando Paiz, presidente de la fundación Ruta Maya, que promovió la repatriación y que ahora planifica el Museo Maya de las Américas. Como uno de los más reconocidos coleccionistas privados de Guatemala, cuyas piezas son exhibidas en varios museos del país se le preguntó a Paiz sobre el origen de la extraordinaria colección de arte prehispánico de la fundación.

“Usted no va a creer que piezas de mucha importancia, las he comprado en el mercado de Chichicastenango, en la calle, en localitos que antes estaban en unas callecitas. Tengo una colección de caritas hermosísimas que he comprado en el mercado de Santiago Atitlán. No crea que las fuentes a veces son muy misteriosas, o personas ocultas, obscuras, o rarísimas. Con sólo estar atento en un mercado, hay gente que en el campo encontró una pieza de jade preciosa, que fue encontrada por un agricultor arando un terreno de Santiago Atitlán. Compramos una colección privada completa, de lo que antes fue el museo Príncipe Maya, de una familia en Alta Verapaz que por años cuidó esta colección. La fundación mía la compró y la ha puesto a disposición de investigadores. Pero es una colección que otro grupo hizo en Guatemala.”

Tanto la compra como la venta de bienes arqueológicos son ilegales en Guatemala.

Fernando Paiz, reconocido empresario, una de las mayores fortunas del país, no parece estar al corriente de esto. “En Guatemala no es ilegal. Si una colección está registrada, usted cambia el registro en la Dirección del Patrimonio para que la colección pase a ser propiedad de la fundación La Ruta Maya. Lo que es ilegal es sacarlas del país y no registrarlas”, argumenta.

Es llamativo este desconocimiento de la ley por parte de un coleccionista tan experimentado como Fernando Paiz, siendo además presidente de La Ruta Maya una fundación cuyo objeto es la preservación y recuperación del patrimonio arqueológico.

Rossana Pérez Müller, de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público (MP), afirma que un comprador de piezas arqueológicas, “comete el ilícito penal de tráfico de tesoros nacionales contemplado en el artículo 332 "C" del código Penal, con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa de 5 a 10 mil quetzales.”

En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, confirman que la compra de bienes prehispánicos “es un hecho delictivo.” Oscar Mora, director técnico de esta institución se remite a la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, aprobada en 1997, la cual, en su artículo 35, inciso c, dice llanamente: “se prohíbe la comercialización de bienes arqueológicos prehispánicos”. También menciona, tal como lo hace la fiscal Pérez Müller, el artículo 332 “C” del Código Penal.

Quien también es consciente del ilícito que representa comprar piezas arqueológicas, es Sofía Paredes, directora de la fundación presidida por el propio Fernando Paiz:

-¿Se puede perseguir judicialmente al comprador de un objeto arqueológico?

- Si lo cachan in fraganti comprándolo, sí, porque está haciendo un traslado ilegal o traficando. Yo no puedo trasladar una pieza si no está registrada. Eso es traslado ilícito.

Sofía Paredes va más lejos, y pasa de lo legal a lo ético: “Hay que educar al coleccionista y contarle que las piezas que tiene, no son cosas bonitas que le vinieron a tocar a la puerta. El coleccionista ve la pieza, y no se imagina la cadena de muertos que muchas veces lleva.” Asegura también que la compra de objetos prehispánicos fomenta el saqueo de sitios arqueológicos.

Sofía Paredes afirma que La Ruta Maya no puede ser acusada de fomentar el saqueo ya que nunca ha comprado piezas arqueológicas en Guatemala. Según ella, la mayoría de las alrededor de 3,200 piezas que guarda la fundación provienen de donaciones de coleccionistas internacionales que apoyan su labor de repatriación del patrimonio guatemalteco, o de donantes guatemaltecos, generalmente personas mayores, que quieren desprenderse de su colección. Este discurso es socavado por el propio presidente de La Ruta Maya, quien no menciona las donaciones como origen de la colección.

Sofía Paredes, recalca, en un correo electrónico: “La Fundación La Ruta Maya no compró la colección del Museo Príncipe Maya, sino la recibió en donación de parte de Fernando Paiz, quien hizo las gestiones iniciales”. La colección del Museo Príncipe Maya estaba hasta hace poco en posesión de las familias Gabriel y Deulofeu de Cobán. Tanto si La Ruta Maya compró la colección (según dijo Fernando Paiz), como si la recibió donada de su presidente después de que éste la comprara, lo que está claro es que la procedencia y la forma de obtener las piezas genera dudas. Revela también una sorprendente descoordinación en los discursos de la presidencia y la dirección de La Ruta Maya

¿Dónde comprar piezas arqueológicas? Los mercados de Chichicastenango y Santiago Atitlán en donde Fernando Paiz admite haber comprado piezas, son, efectivamente, lugares clave del tráfico ilícito de piezas arqueológicas. Prueba de ello, los allanamientos recientes realizados por el MP, con la participación de la Dirección General de Patrimonio. Eduardo Hernández, jefe del departamento de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de esta institución, comenta: “El año pasado hicimos un operativo en Santiago Atitlán, y decomisamos más de 2,800 piezas. En Chichicastenango, hemos extraído de las tiendas de artesanía entre 800 y 1,200 piezas en cada operativo. Allí tenemos dos o tres casos que hemos llevado hasta juicio y en los cuales se han deducido responsabilidades penales.”

¿Las piezas confiscadas en estos mercados, son, como lo sugiere Fernando Paiz, objetos que campesinos pudieron encontrar fortuitamente arando sus tierras? De ninguna manera, según Eduardo Hernández. “Las piezas decomisadas en lugares turísticos, sin duda alguna, son producto de una cadena de hechos ilícitos. La fuente de extracción son sitios arqueológicos”, afirma.

El museo Príncipe Maya, cuya colección Fernando Paiz admite haber comprado, era propiedad de Gladys Gabriel de Deulofeu. Contaba con más de 1,500 piezas, algunas de ellas extraordinarias. Su mayor tesoro: un panel jeroglífico extraído ilegalmente del sitio arqueológico Cancuén que narra 150 años de la historia de esta ciudad. Posiblemente parte de un trono, la pieza iba acompañada de otro panel similar que desapareció. Según diferentes versiones recogidas por Trafficking Culture, proyecto de investigación escocés que monitorea el tráfico internacional de piezas saqueadas, el segundo panel podría estar aún enterrado en Cancuén, o en manos de un coleccionista, o perdido en el fondo del río La Pasión a raíz de un pleito entre saqueadores.

Un especialista que no permitió que se revelara su identidad, quien pudo admirar la colección del Príncipe Maya, afirma que esta proviene esencialmente de saqueos. Sobre el precio que podría tener el conjunto asegura: “no hablamos de miles, hablamos de millones de quetzales”. Trafficking Culture apunta que cuando el panel de Cancuén salió al mercado en 1994, estaba tazado en US$75mil dólares.

Luces y sombras de las colecciones privadas

En Guatemala, es perfectamente legal tener una colección de arte prehispánico. La única condición es inscribirla en el Registro de Bienes Culturales, cuya función es establecer el patrimonio con que dispone el país, y ubicar cada pieza dentro de este patrimonio, clasificándola y categorizándola. Para inscribir una pieza, explica Fernando Paniagua, director del Registro, su poseedor sólo debe presentar una foto y una declaración jurada en la que manifiesta tener dicha pieza, y en la que explica cómo ésta llegó a sus manos.

Este trámite obligatorio no convierte al coleccionista en propietario de la pieza. Según la Constitución de Guatemala, artículo 121, literal f, “los monumentos y las reliquias arqueológicas son bienes del Estado”. Es por esto que la ley para la protección del patrimonio cultural de la nación creó el estatuto legal de “poseedor”: una pieza arqueológica es propiedad del Estado, pero puede ser poseída por un particular.

La ley referida no es confiscatoria. Su objeto no es perseguir a los poseedores de bienes culturales en función de cómo los adquirieron. “En su declaración jurada, la mayoría de las personas manifiesta que esas piezas están en su familia desde hace muchos años”, expresa Fernando Paniagua. Y con esto basta. Por lo tanto, personas como Fernando Paiz, a pesar de haber adquirido piezas presuntamente de forma ilegal, las pueden registrar con toda tranquilidad. Una vez cumplido el trámite, no tienen nada que temer: poseen bienes del Estado con todo el respaldo de la ley.

Especialistas interesados en el patrimonio arqueológico del país estiman que, esta ley es demasiado benévola con los coleccionistas, tomando en cuenta que con frecuencia, las piezas provienen del saqueo arqueológico. En otras palabras, la ley castiga duramente toda la cadena del tráfico ilícito, del saqueador al comerciante, pero permite al coleccionista limpiar todos los delitos anteriores mediante el Registro. A menos que sea sorprendido in fraganti comprando o trasladando piezas sin autorización, el coleccionista no tiene nada que temer de la justicia o de la Dirección del Patrimonio, ya que un simple trámite le da la posesión legal de sus tesoros.

Guatemala es un país reconocido por su riqueza arqueológica. El número de sitios podría pasar de los 5 mil, repartidos en todo el territorio. “Miles de vestigios arqueológicos son descubiertos fortuitamente a través de la construcción, la agricultura y el crecimiento urbano,” explica Sofía Paredes, de la fundación La Ruta Maya. Por una parte, no se puede evitar que grandes cantidades de piezas y edificaciones antiguas salgan a la luz, y por otra, el Estado no está en capacidad de conservarlo todo.

Las colecciones privadas de arte, son, pues, una forma de conservar el patrimonio nacional. Como lo dice Daniel Aquino, director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología: “Sería triste que alguien, en un arrebato de nacionalismo, empezara a juntar todas estas colecciones, pensando que todo lo debe administrar el gobierno. Eso sería ponerse la soga al cuello, y sería un riesgo para el patrimonio.”

La mayoría de los coleccionistas no registran sus bienes arqueológicos. Desconocen la ley y temen que sus tesoros les sean confiscados. Tampoco permiten que investigadores tengan acceso a las piezas, ni participan en muestras públicas. Pero otros muchos sí aceptan abrir sus colecciones. Por ejemplo, en el museo Miraflores, la cédula de muchas piezas manifiesta que éstas han sido prestadas por un particular.

Otros museos se formaron a partir de colecciones particulares, como el Museo Vigua de Arte Precolombino y Vidrio Moderno, situado en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua. Este alberga las piezas reunidas por Edgar Castillo. A su vez, el museo Popol Vuh, situado en la Universidad Francisco Marroquín, proviene de la colección de Jorge y Ella Castillo, así como de donaciones de varios amateurs de arte maya. La propia fundación La Ruta Maya mantiene una intensa labor de difusión de su colección: ésta puede ser admirada en el museo Miraflores, en el museo Ixchel, en el museo Popol Vuh y a partir de octubre, en el Museo Nacional de Arqueología y Etnologíaasí como en muestras temporales nacionales e internacionales.

Esta publicidad no le quita el estigma a las colecciones; pues podrían provenir del saqueo arqueológico. Una colección particular que cuente con cerámica polícroma, paneles con bajos relieves, piezas de jade, incensarios o urnas funerarias, es decir, piezas de excepcional valor, proviene, casi con certeza, del saqueo arqueológico, y por lo tanto, de un actividad delictiva. Sin embargo, si los objetos están debidamente registrados, su tenencia es perfectamente legal.

Elisa Mencos, arqueóloga a cargo de la curaduría del museo Popol Vuh, admite sin ambages que la mayor parte de la colección del museo es fruto de saqueo. Expresa además su frustración, como investigadora, de tener a mano tantos objetos extraordinarios sin la información básica que debería acompañarlos: el sitio arqueológico y el contexto en que fueron hallados. “No existiría el saqueo si no existieran personas interesadas en lucrar con el patrimonio. Por lo anterior, el museo Popol Vuh está en contra de comprar piezas. Todas son donadas”, puntualiza Elisa Mencos. Es decir, cuando las piezas llegan al Popol Vuh, el mal ya está hecho. Sólo queda exponerlas, y explicárselas, gracias a un bien diseñado recorrido pedagógico, a los 10mil alumnos y estudiantes que visitan el museo anualmente. El Museo Popol Vuh cuenta además con importantes programas de investigación científica avalados por arqueólogos de primera línea como Oswaldo Chinchilla, profesor de la Universidad de Yale.

No obstante, estos museos no respetan el código de deontología (/) emitido por el Consejo Internacional de Museos (el cual indica, en su punto 2.4: “Un museo no debe adquirir objetos cuando haya motivos razonables para creer que su obtención se ha conseguido a costa de la destrucción o deterioro prohibidos, no científicos o intencionados de monumentos, sitios arqueológicos o geológicos, especies o hábitats naturales.” Estas normas no son coercitivas, únicamente éticas. Los únicos museos privados que respetan este código de conducta, puesto que exponen piezas obtenidas por excavaciones científicas y legales con la autorización del Ministerio de Cultura y Deportes, son el Museo Miraflores y el Museo Carlos F. Novella situado en las instalaciones de Cementos Progreso en la zona 6. El Museo Miraflores expone, sin embargo, piezas de coleccionistas privados. Una vez más, de las que no se conoce con certeza el origen.

Los peligros que acechan el patrimonio

“El saqueo es un tema tabú en Guatemala”, afirma Sofía Paredes, quien, además de ser la directora de La Ruta Maya, es investigadora especializada en este tema. Para ella, en esta actividad ilícita están implicados, o lo han estado, no sólo comunidades del norte de Petén, sino también militares, arqueólogos, diplomáticos, autoridades locales, en especial los alcaldes de Petén, policías, dueños de empresas de transporte y traficantes internacionales de arte.

La época en la que el patrimonio nacional sufrió las mayores pérdidas, fue a principios del siglo XX, cuando afamados arqueólogos y exploradores estadounidenses eran enviados a Guatemala por universidades e instituciones como el Peabody Museum o el Carnegie Institute. Fue un largo periodo en el que ilustres personajes como Silvanus Morley se apoderaban de las mejores piezas de los sitios que ellos mismos estudiaban por primera vez.

El Estado de Guatemala no mostró, durante muchos años, interés alguno por las reliquias mayas. Tal y como lo recuerda la historiadora Marta Casaús en un polémico artículo publicado en laRevista de Indias, en 1922, el gobierno de José María Orellana nombró director del recién creado Museo Nacional de Guatemala, a un norteamericano, William E. Gates. Según Casaús este arqueólogo y lingüista se vanagloriaba de poder sacar del país tantas piezas como él quisiera con sólo presentar una autorización firmada…por él mismo. Naturalmente, formó para su provecho una colección monumental que luego vendió a las universidades de Princeton, Tulane, y la Bringham Young University.

Poco a poco, con la creación de instituciones encargadas de velar por el patrimonio cultural, Guatemala se fue dotando de leyes que prohibían la exportación y la comercialización de bienes arqueológicos. Aún así, el saqueo nunca se detuvo. En los años 80, y hasta en los 90, afirma Sofía Paredes, todavía se podían ver cuadrillas de hasta cien hombres comandadas por militares de rango o traficantes internacionales, poniendo patas arriba ciudades mayas del Petén. En esos años, Guatemala inundó literalmente el mercado internacional de antigüedades con su patrimonio.

Sofía Paredes realizó a mediados de los años 90 un importante –y arriesgado – estudio sobre los huecheros (o huacheros), personas que se dedican a saquear sitios arqueológicos. Estos son campesinos o chicleros, generalmente pobres, que aprovechan su excelente conocimiento del terreno. Forman el primer eslabón del saqueo. “Son los que corren más riesgos y los peor pagados. Son aquellos a quienes las autoridades meten presos, y cuando se quiere averiguar dónde está la pieza prueba del delito, resulta que ya la policía la ha traficado”, afirma Paredes. Luego vienen los intermediarios, quienes generalmente tienen una idea más clara de los gustos de los coleccionistas y del dinero que pueden obtener por cada pieza.

Todas las personas entrevistadas concuerdan en que los niveles de saqueo han disminuido significativamente en los últimos quince años. Según Eduardo Hernández, de la Dirección General del Patrimonio, esto se debe a un mayor control del territorio, y a una labor de concientización realizada por su institución ante el Ministerio Público, la PNC y aduanas. Según Sofía Paredes, existe también otra razón: “Ha dejado de ser fashionable tener precolombino maya. Lo que se volvió fashionable es Sipán (un sitio arqueológico peruano de la cultura Moche), el oro de Suramérica, los textiles incas”. Sin embargo, ciertos tipos de piezas mayas siguen teniendo una fuerte demanda: máscaras de jade, objetos en concha o hueso, miniaturas de excelente calidad artística y cerámica decorada con caligrafía. “Eso sí está de moda”, afirma la investigadora.

Repatriaciones

Guatemala está haciendo esfuerzos por recuperar sus bienes arqueológicos desperdigados por el mundo. La repatriación de piezas es una de las misiones de la Dirección General del Patrimonio. La institución interviene cuando descubre que en una subasta internacional se van a vender piezas de origen guatemalteco. Se le pide entonces a las embajadas de Guatemala que gestionen ante las autoridades locales el decomiso de las piezas. De esta forma, se han logrado repatriar bienes culturales.

Pero, por falta de recursos, trabas o errores administrativos, o incluso, mala fe de algunos países, muchas veces el intento se salda con un fracaso. “Con los países latinoamericanos se trabaja muy bien”, afirma Eduardo Hernández. Un peritaje que demuestre que las piezas son de origen guatemalteco es suficiente para que sean devueltas. “En cambio, Estados Unidos y los países Europeos, nos exigen una serie de requisitos imposibles de cumplir. Por ejemplo, nos exigen la ficha del registro de los objetos que reivindicamos, cuando obviamente, por haber sido saqueados, estos nunca han sido registrados”, añade el funcionario.

Ejemplo de esto, menciona Eduardo Hernández, Alemania, que negó la restitución de las piezas guatemaltecas de la colección de Leopoldo Patterson, un cónsul costarricense que sacaba piezas del país usando la valija diplomática. O el caso de España, que rechazó la devolución de la valiosísima máscara de jade de Río Azul, parte de la prestigiosa colección Barbier-Mueller, ahora en venta. Esto, a pesar de que la joya está marcada con el inconfundible glifo emblema de la ciudad de Río Azul.

La fundación La Ruta Maya también busca que el patrimonio de Guatemala regrese al país. Según Sofía Paredes, la estrategia es aprovechar el prestigio de la fundación para lograr que coleccionistas donen sus piezas guatemaltecas. En ocasiones, cuando las piezas son de especial relevancia, la fundación accede a comprarlas. Así procedió para repatriar tres paneles jeroglíficos saqueados del sitio La Corona. Los paneles, según el arqueólogo Tomás Barrientos, narran la historia de La Corona, y su relación de dependencia política ante la ciudad de Calakmul. En este caso, Ruta Maya realizó el esfuerzo a favor del Estado de Guatemala: los tres paneles pasaron a ser parte de la colección nacional. Pero en otros casos, lamentan especialistas, las piezas repatriadas son registradas a nombre de coleccionistas privados.

Historia saqueada

Las zanjas que cavan los saqueadores, en algunos casos socavan los cimientos de los edificios mayas, poniendo en peligro su estabilidad. Pero eso no es todo. Una pieza saqueada es una pieza huérfana. Muy rara vez se puede decir de dónde proviene. Se pierde además, irremediablemente, lo que los arqueólogos llaman el contexto, el cual sólo puede ser analizado mediante una excavación científica. Por ejemplo, si una vasija formaba parte de una ofrenda funeraria, esta pieza habla del estatus de la persona enterrada. Un cuenco o un vaso no tienen el mismo significado si se encuentran en un contexto de élite que si se encuentran en los restos de una casa modesta. Los conjuntos de objetos desenterrados por los arqueólogos, permiten, paso a paso, reconstruir la estructura de la sociedad maya, así como la vida diaria de los distintos estratos sociales. Piezas halladas en lugares distantes de donde fueron fabricadas, revelan rutas comerciales o guerras y pillajes entre ciudades.

En cambio, una pieza colocada en la estantería de un coleccionista, puede ser preciosa, artísticamente sorprendente, pero casi siempre muda desde el punto de vista histórico. En ese sentido, el saqueo de sitios arqueológicos borra la historia del país. Y con la historia, la identidad de sus pueblos.

Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio, reflexiona: “Guatemala está resquebrajada, carente de identidad. Hoy por hoy, el guatemalteco no sabe quién es. Se ha menospreciado a nuestros antepasados, aunque vengamos de una de las civilizaciones más importantes del mundo. Una manera de reconocerlo, de formar identidad, saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, es a través de los bienes culturales.” Pero para esto, las piezas deben ser más que objetos bonitos: tienen que poder narrar un momento de la historia del país.

Museo Maya de las Américas

La fundación La Ruta Maya tiene un gran proyecto: crear en Guatemala un museo de clase mundial en donde se expongan “los principales objetos de su legado histórico”. Sofía Paredes, directora de la fundación, no quiere por ahora hacer declaraciones sobre este tema. Argumenta que el proyecto aún no está listo, pero que en cuanto lo esté, los periodistas serán invitados a una conferencia de prensa.

Sin embargo, la página Web de la fundación contiene información sobre el futuro Museo Maya de las Américas. Además, ya ha habido algunas declaraciones oficiales sobre este proyecto que cuenta con el apoyo del gobierno al más alto nivel. Paradójicamente, estas declaraciones no provienen del Ministerio de Cultura y Deportes, encargado de velar por el patrimonio cultural de la nación, sino del Instituto Guatemalteco de Turismo, por medio de su director, Pedro Duchez.

Según Duchez, el museo se erigirá en donde está ahora el mercado de artesanías de la Aurora. Para su construcción, La Ruta Maya pondrá a concursar a las mayores firmas arquitectónicas del mundo. Al igual que con el Museo Guggenheim de Bilbao, la arquitectura deberá representar un atractivo en sí misma.

Según Pedro Duchez, el museo podría atraer a 300 mil turistas anuales y generar alrededor de US$225 millones en divisas para el país. Cifras que suenan muy optimistas si se toma en cuenta que el Museo Nacional de Arqueología y Etnología recibe 70 mil visitantes al año, de los cuales, 50 mil son estudiantes de escuelas e institutos públicos que no pagan entrada.

Este museo albergaría la colección nacional de arqueología que ahora está expuesta y conservada en el Museo Nacional. También podría exponer, afirma Fernando Paiz, piezas de La Ruta Maya. Según su sitio Web, esta fundación estaría a cargo de la creación y administración del museo.

El proyecto genera oposición entre los vendedores del mercado de artesanías, como lo muestra un artículo del diario La Hora. Esto parece sacar de sus casillas al propio Fernando Paiz, como pudo constatarlo un reportero del diario vespertino, a quien el empresario arrebató la grabadora para luego manipularla y borrar sus declaraciones. Pero la oposición surge también de círculos académicos que ven en el Museo Maya de las Américas, una forma de privatización del patrimonio nacional. Un arqueólogo guatemalteco, que prefiere no ser identificado, rechazala posibilidad de que se mezcle la colección arqueológica nacional, fruto de excavaciones legales, con una colección que proviene, en su cuasi totalidad, del saqueo de sitios mayas.

Preguntado sobre este proyecto que dejaría sin objeto al actual Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Daniel Aquino, su joven y recién nombrado director, busca y mide una a una sus palabras. “Una de las principales funciones del Museo Nacional es representar la identidad guatemalteca. Privatizar uno de los símbolos de esta identidad no sería lo más conveniente. Los términos “privatización” y “patrimonio cultural de la nación”, inalienable, imprescriptible, inajenable, no concuerdan.”

La historiadora Marta Casaús atribuye este proyecto a la falta de visión del Estado de Guatemala, históricamente incapaz de ver en su patrimonio cultural y en sus museos, una forma de construir la memoria histórica de la nación. “El Estado no sólo no ha contribuido en construir la memoria y la identidad nacional, sino que lo ha dejado en manos de la iniciativa privada. De esta manera, les ha correspondido a las élites económicas conformar el alma de la nación: una nación homogénea, una nación blanca. Para estas élites, los pueblos indígenas son parte del pasado. Es el indio petrificado o el indio folklorizado”, opina Marta Casaús. Esta visión criolla de lo indígena, según la investigadora, está presente en los principales museos privados de arqueología y etnografía, con la excepción del museo Miraflores, el cual logra “unir presente con pasado”.

La cesión de responsabilidades del Estado a favor de la iniciativa privada se manifiesta claramente en el caso del Museo Maya de las Américas: por una parte, el gobierno otorga el usufructo de un terreno a La Ruta Maya y apoya decididamente su proyecto, y a la vez, deja al Museo Nacional funcionar con presupuestos paupérrimos, al grado en que, durante los dos meses pasados, no pudo abrir los fines de semana por no contar con un sólo vigilante para esos dos días.

Daniel Aquino, de ninguna manera rechaza la participación privada en el funcionamiento de la institución que él dirige. Uno a uno, menciona todos los aportes de fundaciones y empresas que le han permitido al museo “mantener la presentación y la calidad del museo a un nivel aceptable”. Agrega: “existen distintos modelos de gestión de museos con participación de sectores públicos y privados. Hay patronatos y convenios con organizaciones privadas que fortalecen en el aspecto financiero a un museo, pero que no implican un proceso de privatización tal cual.”

Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural, recuerda que la ley permite que los bienes culturales sean dados en usufructo o concesión a particulares o a una fundación privada. “El Ministerio de Cultura y Deportes, a través de sus museos, no puede administrar tanta riqueza cultural. Por eso la necesidad de museos privados, pero dentro del ordenamiento legal. El Estado no debe perder de vista esos bienes, que son su propiedad”, explica. El funcionario no ve con malos ojos el proyecto de museo La Ruta Maya. Agrega que el Museo Nacional no tiene la capacidad de difundir la riqueza cultural de Guatemala, y que por lo tanto, deben generarse alianzas y estrategias para tal efecto con la iniciativa privada, siempre cumpliendo “con los procedimientos que la normativa legal establece”.

Por su parte, Daniel Aquino no niega que la institución que dirige presente deficiencias en su museografía. Explica que no tienen los recursos para mejorarla, aportarle herramientas educativas multimedia, o simplemente, acercar el mensaje científico a los jóvenes que conforman la gran mayoría del público del museo. Pero no considera necesaria la enorme inversión que supondría un nuevo edificio. Piensa que sería más provechoso invertir recursos en la protección de la inigualable colección nacional, y además, darle a la institución los medios para modernizar sus exposiciones. “Con inversiones más reducidas, bien orientadas, se podría fortalecer una institución como ésta”, afirma.

Marta Casaús opina que no se debería delegar a una fundación privada el desarrollo y la administración de un museo como el proyectado. “Todos los museos importantes se han hecho con apoyo de la iniciativa privada, e incluso, a partir de colecciones privadas. Pero quien diseña los objetivos del museo, es el Estado como representante de todos los pueblos que conforman la nación. Y si el Estado no es capaz trazar esos objetivos, que forme un grupo de notables, con participación de las universidades, de la sociedad civil, de los propios mayas. Antes que buscar atraer a todos los turistas del mundo, un museo tiene que ayudarnos a comprender nuestra propia historia y a construir nuestro futuro, como proyecto de nación multicultural, multiétnica y multilingüe”.

Queda por ver si un debate amplio y abierto será fomentado respecto al Museo Maya de las Américas, o si, como en tantos casos recientes en los que se juegan intereses nacionales, se negociará a espaldas de la nación entre unas pocas partes implicadas. Sin perder de vista que un museo “de clase mundial” que se sustituya al Museo Nacional, no puede dejar de respetar las normas de deontología del Consejo Internacional de Museos, y de ninguna manera puede dinamizar el mercado negro comprando piezas arqueológicas, como admite hacerlo Fernando Paiz, o como lo hacen tantos otros para sus colecciones personales, y museos privados, respetados por su aporte al patrimonio nacional.